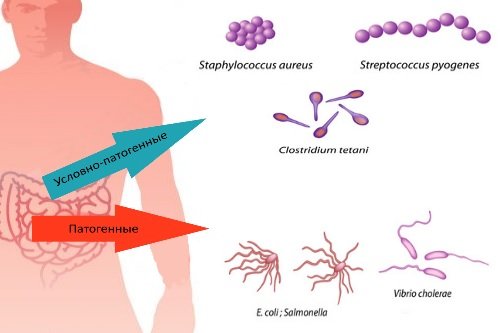

Патогенная микрофлора кишечника – это микроорганизмы, которые могут вызвать патологические изменения в стенках кишки. Клинически это проявляется по-разному: от незначительного дискомфорта в животе до тяжелого системного заболевания. Различают условно-патогенную и только патогенную микрофлору.

Представители кишечной флоры

Микробы, которые находятся в кишечнике человека, подразделяют на 2 большие группы — это нормальные микроорганизмы и условно-патогенные.

Нормальная микрофлора кишечника. Представители данной группы должны быть внутри кишечника человека всегда, так как выполняют много полезных функций. Это процесс переваривания питательных веществ (расщепление и всасывание), синтез витаминов и незаменимых аминокислот, местные защитные иммунные реакции. При системных заболеваниях количество представителей нормальной микрофлоры кишечника может уменьшаться, что негативно сказывается на состоянии пищеварительного канала и всего организма.

Нормальная микрофлора кишечника. Представители данной группы должны быть внутри кишечника человека всегда, так как выполняют много полезных функций. Это процесс переваривания питательных веществ (расщепление и всасывание), синтез витаминов и незаменимых аминокислот, местные защитные иммунные реакции. При системных заболеваниях количество представителей нормальной микрофлоры кишечника может уменьшаться, что негативно сказывается на состоянии пищеварительного канала и всего организма.- Условно-патогенные микроорганизмы. Они должны присутствовать в организме человека, но в небольшом количестве. Если соблюдается баланс между нормальной и условно-патогенной микрофлорой, то пищеварительный тракт работает нормально. Если количество условно-патогенной микрофлоры увеличивается, то функциональные возможности кишечника снижаются. В отечественной практике принят термин «дисбактериоз», который означает снижение или полное исчезновение нормальной микрофлоры, преобладание условно-патогенной.

Нормальные

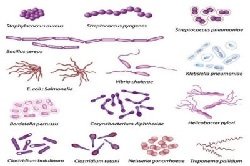

Среди представителей нормальной микрофлоры известны:

- бифидобактерии – самая многочисленная группа, отвечает за выработку уксусной и молочной кислоты, создает необходимый рН среды в кишечнике, стимулирует перистальтические движения, уничтожает канцерогены и другие антигены (иммунная защита), синтезирует витамины, нормализует липидный обмен;

- лактобактерии – стимулируют перистальтику, осуществляют местную иммунную защиту;

- кишечная палочка (эшерихия неинвазивная, негемолитическая, нетоксигенная) – отвечает за противовирусный иммунитет, все функции до конца не изучены;

- пропионобактерии анаэробные – обеспечивают поддержание рН на стабильном уровне, препятствуют активации условно-патогенной флоры;

- стрептококки (группа пептококков) – стабилизуют процесс кислотно-основного равновесия;

- бактероиды – расщеплют жиры, обеспечивают всасывание питательных веществ, нормализуют липидный обмен;

- энтерококки – участвуют в реакциях переваривания всех углеводов (брожения без газообразования).

Вышеперечисленные микробные агенты являются облигатными, то есть обязательными в микрофлоре кишечника здорового человека.

Условно-патогенные

В группе условно-патогенных микробов выделяют:

- стафилококки (нетоксигенные штаммы) – участвуют в азотистом обмене;

- стрептококки (непатогенные штаммы) – метаболизируют углеводы, по принципу антагонизма регулируют численность патогенных микроорганизмов;

- различные бациллы – функции до конца не изучены;

- дрожжевые грибы (в основном Candida);

- пептококки – участвуют в белковом обмене;

- определенные штаммы кишечной палочки;

- фузобактерии.

Функциональные способности некоторых вышеназванных микробных агентов изучены еще недостаточно. Предполагается, что они заселяют поверхность слизистой кишки и не дают возможности патогенной микробной флоре занять это место (принцип конкурентного антагонизма). Условно-патогенные микробные агенты не проявляют такой значительной биохимической активности, как представители облигатной флоры.

Таблица 1. Микроорганизмы в кишечнике человека.

| Нормальные | Условно-патогенные | Патогенные | |

| Бактерии |

|

|

|

Количество выше названных бактерий указывается в бланке исследования каловых масс на дисбактериоз. Результаты исследования могут существенно отличаться, так как многое зависит от квалификации лаборанта и технических возможностей лаборатории.

Патогенные микроорганизмы кишечника

Это все известные возбудители кишечных инфекций. К ним относятся:

- сальмонеллы;

- шигеллы;

- токсигенная и инвазивная кишечная палочка;

- холерный вибрион;

- возбудитель брюшного тифа и паратифов;

- иерсинии.

В норме (у здорового человека) эти микробные агенты отсутствуют.

Все возбудители кишечных инфекций передаются 3 путями – пищевым (через загрязненные продукты), водным и контактно-бытовым.

Сальмонелла

Сальмонеллы распространены повсеместно. Источником этой инфекции могут быть больные люди, здоровые носители, а также животные и птицы.

Сальмонеллы распространены повсеместно. Источником этой инфекции могут быть больные люди, здоровые носители, а также животные и птицы.

Факторами передачи являются кулинарные блюда, не проходящие термическую обработку (крем, пирожные, салаты, яичница и суфле). Особую опасность для окружающих представляют носители сальмонеллы, работающие на предприятиях общественного питания и детских учреждениях. Сальмонеллез может быть внутрибольничной инфекцией.

Характерной особенностью сальмонеллеза является жидкий зловонный стул с неприятным запахом. Возможно развитие тяжелых генерализованных форм в виде септического состояния.

Шигелла

Встречается везде, во всех странах. Источником инфекции является человек – больной или носитель. Клиническая картина разнообразна, но чаще всего наблюдается поражение дистальных отделов кишечника – колит. В клинической картине наблюдается понос с примесью крови, слизи, гноя. Выздоровление после шигеллеза длительное, так как может развиваться тяжелый дисбактериоз.

Токсигенная и инвазивная кишечная палочка

Обсемененность кишечной палочкой высока во всех географических зонах. Она может располагаться на предметах обихода, внутри пищевых продуктов, в воде и почве. Очень устойчива к действию факторов внешней среды. Клиническая картина специфических признаков не имеет. Наиболее тяжело эшерихиоз протекает у детей первых трех лет жизни, возможно развитие инфекционно-токсического и гиповолемического шока.

Холерный вибрион

Возбудитель одной из особо опасных (карантинных) инфекций. Встречается в странах Африки и Юго-Восточной Азии. Природные очаги холеры регистрируются на юге Российской Федерации и в Украине. Передается холера преимущественно водным путем. В клинической картине отмечается быстрое развитие тяжелого обезвоживания. Без медицинской помощи заболевание заканчивается смертью от острой сердечной или почечной недостаточности.

Возбудители брюшного тифа и паратифов

В странах с тропическим и субтропическим климатом заболеваемость высокая, в странах европейского региона регистрируются отдельные спорадические случаи. Наиболее высокий риск заражения в теплое время года в странах с низким уровнем санитарно-гигиенической культуры. Заболевание характеризуется длительной лихорадкой, поражением кишечника и лимфатического аппарата. Возможно развитие осложнений – кишечного кровотечения, перфорации кишечника и перитонита. Осложненное течение тифо-паратифозных заболеваний может закончится смертью больного.

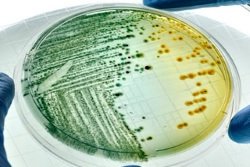

Диагностика

Диагностика дисбактериоза и наличия патогенных бактерий выполняется с помощью развернутого бактериологического исследования. Прямая бактериоскопия в диагностике бактериальных инфекций мало информативна, так как большинство бактерий похожи внешне.

Диагностика дисбактериоза и наличия патогенных бактерий выполняется с помощью развернутого бактериологического исследования. Прямая бактериоскопия в диагностике бактериальных инфекций мало информативна, так как большинство бактерий похожи внешне.

Для исследования берут свежую порцию каловых масс. Определение морфологических, биохимических и других свойств, а также чувствительности к антибиотикам занимает 4-5 дней.

Лечение

Выявление условно-патогенной флоры не является показанием к назначению лечения. Только значительное ее преобладание над представителями нормальной микрофлоры требует внешнего вмешательства. Для коррекции дисбактериоза используются:

- пробиотики – препараты из бактерий (лакто, бифидо), вытесняющие условно-патогенную флору;

- пребиотики – вещества, создающие благоприятный для роста собственной микрофлоры условия (лактулоза);

- бактериальные фаги – специальные вирусы, уничтожающие бактерии.

Патогенная флора (сальмонеллы, шигеллы) обязательно устраняется с помощью антибиотиков.

Любое лечение требует внимания специалиста (инфекциониста или гастроэнтеролога).

Источники

- Дисбактериоз кишечника Опубликовано в журнале: «Педиатрия, приложение Consilium Medicum», 2010, № 2, с. 50-54 Н.Н.Таран Клиника НИИ питания РАМН, Москва

- МИКРОБНАЯ ФЛОРА КИШЕЧНИКА И ДИСБАКТЕРИОЗ. РМЖ. №18 от 17.09.1998 стр. 2. Автор: Парфенов А.И.

- Кишечная микрофлора и значение пребиотиков для ее функционирования. С. В. Бельмер, А. В. Малкоч 2006-04-28

- Актуальные вопросы коррекции микробиоценоза кишечника КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.И. МЕЧНИКОВА учебно-методическое пособие САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2012

- КЛАССИФИКАЦИЯ КИШЕЧНОГО ДИСБАКТЕРИОЗА. В.М.Гранитов И.А.Хорошилова. Журнал Успехи современного естествознания. – 2002. – № 3 – С. 6-10

- Gianchecchi E., Fierabracci A. Recent advances on microbiota involvement in the pathogenesis of autoimmunity // Int J Mol Sci. — 2019; 20 (2): 283

- Liu Y., Alookaran J.J., Rhoads J.M. Probiotics in autoimmune and inflammatory disorders // Nutrients. — 2018; 10 (10).

- Huang Y.J., Marsland B.J., Bunyavanich S., O’Mahony L., et al. The microbiome in allergic disease: current understanding and future opportunities—2017 PRACTALL document of the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology and the European Academy of Allergy and Clinical Immunology // J Allergy Clin Immunol. — 2017; 139 (4): 1099-1110.

- Юдина Ю.В., Корсунский А.А., Аминова А.И., Абдуллаева Г.Д., Продеус А.П. Микробиота кишечника как отдельная система организма. Доказательная гастроэнтерология. 2019;8(4):36‑43.