El título suena poético, casi seductor: llamar al intestino “nuestro segundo cerebro” despierta imágenes de una pequeña mente secreta trabajando en la sombra, decidiendo nuestro humor y pensando por nosotros. Esa metáfora ha calado hondo en la cultura popular y en muchas conversaciones sobre salud, alimentación y bienestar. Pero antes de entregar la llave de nuestras emociones a la microbiota o a las células del intestino, merece la pena detenerse un momento, respirar y desmenuzar qué hay de verdadero, qué está en proceso de confirmación y qué es simplemente una exageración comunicativa. En este artículo quiero acompañarte de manera clara y conversacional por el conocimiento actual: qué es exactamente el “segundo cerebro”, cómo se comunican intestino y cerebro, qué pruebas existen, qué se puede hacer con esa información y dónde conviene mantener la prudencia. No vamos a usar jerga innecesaria ni afirmaciones tajantes sin respaldo; la idea es que salgas con una comprensión práctica y curiosa, listo para aplicar lo útil y dudar de lo infundado.

¿Qué significa llamar al intestino “segundo cerebro”?

Llamar al intestino “segundo cerebro” no es sólo una metáfora bonita: tiene un origen fisiológico real. El intestino posee un sistema nervioso propio, llamado sistema nervioso entérico (SNE), compuesto por cientos de millones de neuronas distribuidas a lo largo de la pared intestinal. Este entramado neuronal controla contracciones musculares, secreciones, flujo sanguíneo local y la coordinación de funciones digestivas con una autonomía sorprendente. En ciertos animales y en humanos el SNE puede funcionar sin la intervención directa del cerebro, por ejemplo para coordinar movimientos peristálticos básicos. Esa capacidad autónoma es el fundamento del apelativo “segundo cerebro”.

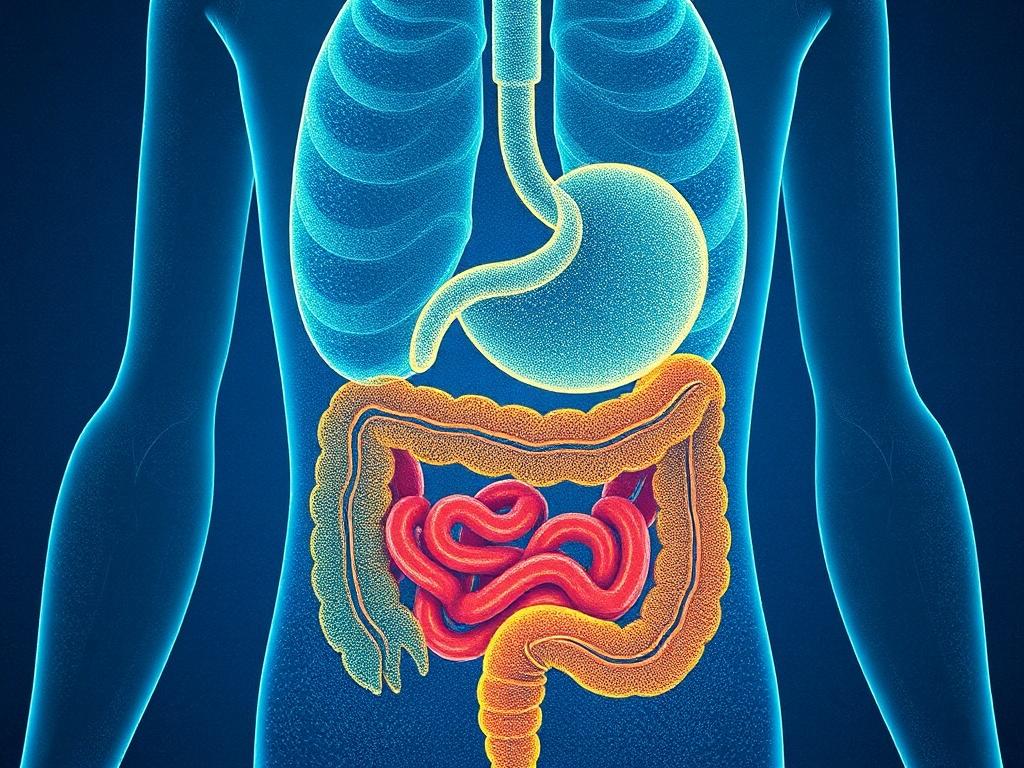

Al mismo tiempo, el intestino no es una isla: está continuamente comunicándose con el cerebro central mediante el nervio vago, señales inmunitarias, hormonas y metabolitos microbianos. Estas vías de comunicación han llevado a planteamientos más amplios: que el intestino influye en el estado de ánimo, en procesos cognitivos y en enfermedades neurológicas. Pero conviene separar tres ideas: 1) el intestino tiene un sistema nervioso propio (hecho); 2) existe una comunicación bidireccional estrecha entre intestino y cerebro (hecho); 3) afirmar que el intestino “controla” el cerebro o que es la raíz de la mayoría de trastornos mentales es una simplificación excesiva (exageración). A lo largo del artículo veremos evidencias a favor y límites de cada una de estas afirmaciones.

El sistema nervioso entérico: anatomía y funciones

El sistema nervioso entérico está formado por dos principales plexos neuronales: el plexo mientérico (Auerbach), situado entre las capas musculares, que regula la motilidad; y el plexo submucoso (Meissner), que controla secreciones y flujo sanguíneo. Estas neuronas no solo transmiten impulsos eléctricos, también responden a señales químicas y a parámetros locales como el pH, la osmolaridad o la presencia de nutrientes. Su capacidad de procesar información local les permite generar patrones motores complejos, modular la absorción de nutrientes y coordinar respuestas inmunes del propio intestino.

Además de las neuronas, el intestino contiene células neuroendocrinas y células inmunitarias que secretan hormonas y citocinas que influyen en la sensación de saciedad, la motilidad y la comunicación con el sistema nervioso central. Esta heterogeneidad celular convierte al intestino en un órgano de integración: recibe señales desde la comida, desde los microbios que lo habitan y desde el sistema inmune, y envía respuestas adaptativas.

La microbiota intestinal: el actor invisible

Dentro del debate del “segundo cerebro”, la microbiota —la comunidad de bacterias, hongos, virus y otros microbios que viven en nuestro intestino— ha ganado protagonismo en la última década. Estos microorganismos realizan funciones esenciales: fermentan fibras para producir ácidos grasos de cadena corta (AGCC), sintetizan vitaminas, modulan la barrera intestinal e interactúan con el sistema inmune. Además, algunos microbios producen o transforman compuestos que pueden influir en el sistema nervioso, como neurotransmisores o precursores (por ejemplo, ciertas bacterias pueden producir GABA, otras transforman triptófano en metabolitos activos).

La relación entre microbiota y cerebro se estudia bajo la etiqueta “eje intestino-cerebro-microbiota” (en inglés microbiota-gut-brain axis). La hipótesis es que cambios en la composición microbiana (disbiosis) o en la producción de metabolitos pueden modular la inflamación, la permeabilidad intestinal, el tono vagal y, en consecuencia, influir sobre procesos psicológicos y neurológicos. No obstante, demostrar causalidad en humanos es complejo: muchas asociaciones observadas en estudios todavía no han sido replicadas de manera robusta, y el grado en que una intervención sobre la microbiota cambia la cognición o el estado de ánimo varía mucho según la condición estudiada y la intervención empleada.

Qué puede hacer (y qué no) la microbiota

La microbiota contribuye a la digestión de fibras y al suministro de AGCC como butirato, propionato y acetato, que tienen efectos locales y sistémicos; modula la formación y mantenimiento de la barrera intestinal; compite con patógenos; y educa al sistema inmune desde la infancia. Estudios en animales han mostrado que trasplantar microbiota de animales con comportamientos alterados puede transferir rasgos conductuales, lo que sugiere una relación directa. En humanos, la evidencia es más heterogénea: el trasplante fecal es eficaz para infecciones por Clostridioides difficile, pero su uso en enfermedades psiquiátricas o neurológicas aún está en fase experimental. Por tanto, la microbiota es un actor real y potente en la fisiología, pero pasar de asociación a intervención terapéutica fiable en salud mental requiere más ciencia.

Vías de comunicación entre intestino y cerebro

La comunicación entre intestino y cerebro es rica y multimodal. A continuación describo las principales vías, cada una con su lógica y su evidencia:

Nervio vago y vías neuronales

El nervio vago conecta la mucosa intestinal y el plexo entérico con el tronco encefálico. Muchas señales sensoriales viscerales viajan por esta vía y pueden modular el tono autonómico, el apetito y la respuesta al estrés. Experimentos en animales han demostrado que interrumpir el vago puede bloquear ciertos efectos conductuales inducidos por probióticos, lo que sugiere que algunas señales microbianas se transmiten a través de rutas neuronales.

Señales inmunitarias e inflamación

El intestino es un órgano inmunológico central. Citocinas y otras moléculas inflamatorias generadas en circunstancias de disbiosis o infección pueden alcanzar el cerebro y alterar su función. La inflamación sistémica crónica se ha asociado a cambios en el ánimo y en procesos cognitivos; por eso la modulación de la inflamación intestinal se considera una vía plausible para influir en la salud mental.

Metabolitos microbianos y hormonas

Metabolitos como los AGCC, derivados del triptófano (por ejemplo indoles) y ácidos biliares transformados por la microbiota pueden entrar en la circulación y tener efectos en distintos tejidos, incluido el cerebro, ya sea directamente o modulando la barrera hematoencefálica y la función de células inmunes en el sistema nervioso. Además, hormonas intestinales como la serotonina periférica influyen en señales viscerales y en la regulación del tránsito intestinal; aunque la mayor parte de la serotonina corporal se produce en el intestino, su papel en el cerebro es más indirecto.

Evidencia científica: qué sabemos y qué falta por saber

En los últimos años se han multiplicado los estudios sobre el eje intestino-cerebro, con resultados prometedores pero también con limitaciones. Es útil separar la evidencia en tres grandes niveles: estudios en animales, estudios observacionales en humanos y ensayos clínicos.

Resultados en modelos animales

Los estudios en roedores han mostrado que la eliminación de la microbiota (animales germ-free) altera la conducta, la respuesta al estrés y la permeabilidad intestinal; que ciertos probióticos pueden modificar la ansiedad y la memoria; y que trasplantes de microbiota pueden transferir rasgos conductuales. Estos hallazgos son muy valiosos porque permiten manipular variables con control experimental, pero la extrapolación a humanos siempre exige cautela: diferencias en dieta, anatomía, complejidad social y vida ambiental pueden limitar la traducción directa.

Estudios humanos observacionales

En humanos hay múltiples estudios que han encontrado asociaciones entre composición microbiana y trastornos como depresión, ansiedad, autismo o enfermedad de Parkinson. Sin embargo, muchas de estas investigaciones son transversales: muestran correlaciones, no causalidad. Un hallazgo consistente es que pacientes con trastornos digestivos funcionales (como el síndrome del intestino irritable, SII) tienen con frecuencia comorbilidad psiquiátrica, y que cambios en la microbiota acompañan algunos de esos cuadros. No obstante, las diferencias entre estudios (debidas a cohortes pequeñas, técnicas de secuenciación diferentes y factores dietéticos) complican conclusiones firmes.

Ensayos clínicos y tratamientos

Los ensayos con probióticos y prebióticos muestran resultados mixtos: algunos informes documentan mejoras modestas en ansiedad o síntomas de depresión, otros no encuentran efecto. La heterogeneidad de cepas, dosis y poblaciones hace difícil generalizar. El trasplante fecal ha demostrado eficacia en infecciones por C. difficile, y está bajo estudio en trastornos metabólicos, neurológicos y psiquiátricos, aunque todavía no hay recomendaciones generalizadas fuera de contextos experimentales. En resumen, la intervención sobre la microbiota tiene potencial terapéutico, pero aún no se ha convertido en una panacea clínica.

Implicaciones prácticas: ¿qué podemos hacer hoy?

Si aceptamos que existe una comunicación relevante entre intestino y cerebro, cabe preguntarse cómo traducir ese conocimiento a hábitos cotidianos. A continuación propongo medidas basadas en evidencia sólida o razonable, y comento su lógica.

- Mantener una dieta rica en fibra: las fibras alimentarias fomentan la producción de AGCC beneficiosos para la salud intestinal y metabólica, y favorecen una microbiota diversa.

- Consumir alimentos fermentados con moderación: yogur, kefir, chucrut, kimchi pueden aportar microorganismos beneficiosos y metabolitos útiles, aunque los efectos varían entre personas.

- Evitar el uso innecesario de antibióticos: los antibióticos alteran la microbiota y su uso inapropiado puede tener consecuencias a medio plazo.

- Priorizar el sueño y la gestión del estrés: el estrés crónico y el sueño pobre afectan tanto al intestino como al cerebro, creando un círculo vicioso negativo.

- Actividad física regular: el ejercicio modera la inflamación, mejora la motilidad intestinal y se asocia a mayor diversidad microbiana.

- Consultar con profesionales para trastornos graves: si hay síntomas depresivos, ansiedad severa o problemas digestivos incapacitantes, lo apropiado es buscar ayuda médica y psicológica especializada.

Estas recomendaciones no son “curas” del cerebro, pero configuran una base de salud integral que favorece tanto el intestino como el bienestar mental.

Tabla comparativa: intervenciones y grado de evidencia

| Intervención | Efecto potencial | Grado de evidencia | Comentarios |

|---|---|---|---|

| Dieta rica en fibra | Mejora diversidad microbiana, mayor producción de AGCC | Fuerte en salud intestinal; moderada en efectos sobre ánimo | Recomendación general; beneficios metabólicos claros |

| Probióticos | Reducción modesta de ansiedad o síntomas digestivos en algunos estudios | Heterogénea; condicionada por cepa y población | Algunas cepas con evidencia; no todos los probióticos son iguales |

| Trasplante fecal | Alta eficacia en C. difficile; en estudio para otras patologías | Fuerte para C. difficile; experimental para psiquiatría | Procedimiento médico, no intervención casera |

| Antiinflamatorios / moduladores inmunes | Podrían mejorar síntomas relacionados con inflamación | Variable; investigación en curso | Uso clínico según diagnóstico; no recomendado fuera de indicación |

Mitos comunes y cómo desmontarlos

En la conversación pública surgen muchos mitos atractivos. Aquí abordo algunos frecuentes y los examino críticamente.

Mito 1: “Comer yogur cura la depresión”

Aunque ciertos probióticos han mostrado efectos modestos en estudios controlados, la afirmación de que un alimento por sí solo “cura” la depresión es exagerada. La depresión es multifactorial y suele requerir intervenciones combinadas (psicoterapia, medicación cuando corresponde, cambios en estilo de vida). Los alimentos fermentados pueden formar parte de una estrategia de bienestar, pero no sustituyen tratamientos clínicos en casos moderados o severos.

Mito 2: “Toda disbiosis causa enfermedad mental”

Si bien existe relación entre microbiota alterada e incluso ciertos trastornos, la presencia de una microbiota no “ideal” no determina en sí misma el desarrollo de enfermedad mental. Factores genéticos, ambientales, sociales y psicológicos interactúan con la microbiota. Decir que la microbiota es la causa única simplifica demasiado una realidad compleja.

Mito 3: “El intestino piensa por sí mismo”

El SNE tiene autonomía para realizar funciones digestivas y responder localmente, pero no “piensa” en términos conscientes ni sustituye al cerebro en decisiones cognitivas. La metáfora del “segundo cerebro” es útil para destacar la autonomía funcional, no para atribuirle capacidades mentales humanas.

Perspectivas futuras: hacia terapias personalizadas

El campo avanza rápido y promete desarrollos interesantes. La medicina de precisión aplicada a microbiota podría permitir intervenciones personalizadas: dietas adaptadas, prebióticos/probióticos diseñados para perfiles microbianos individuales, y quizás moduladores de metabolitos microbianos. También se exploran biomarcadores microbiológicos predictivos de respuesta a tratamientos psiquiátricos o neurológicos.

Al mismo tiempo, la investigación enfrenta desafíos técnicos y éticos: necesidad de cohortes grandes y diversas, reproducibilidad de resultados, regulación de tratamientos que involucran organismos vivos, y atención a la equidad en el acceso a futuras terapias. Es probable que en los próximos años veamos terapias complementarias que integren la modulación de microbiota con otras estrategias, no soluciones milagrosas ni sustitutos únicos.

Ejemplo de líneas de investigación prometedoras

- Uso de consorcios microbianos definidos (mezclas de cepas específicas) para modular inflamación y ansiedad.

- Intervenciones dietarias personalizadas basadas en la respuesta metabólica individual y la composición microbiana.

- Estudios longitudinales que identifiquen si cambios microbianos preceden o siguen a alteraciones del ánimo.

- Desarrollo de metabolitos microbianos sintéticos como fármacos de nueva generación.

Preguntas frecuentes que suelen aparecer

La curiosidad es natural cuando un tema se vuelve popular. Aquí respondo de forma directa algunas preguntas habituales.

¿Puedo mejorar mi “segundo cerebro” solo con suplementos?

Los suplementos probióticos o prebióticos pueden ayudar en ciertos casos, pero no son una panacea universal. Su eficacia depende de la cepa, la dosis y del contexto individual. Prioriza cambios dietarios y de estilo de vida; consulta a un profesional antes de iniciar suplementos si tienes condiciones médicas.

¿La salud intestinal explica por completo trastornos como la depresión o el autismo?

No. La salud intestinal puede contribuir y modular estos trastornos, pero no los explica en su totalidad. En autismo, por ejemplo, hay investigaciones que exploran la microbiota, pero la etiología es multifactorial y las intervenciones sobre microbiota no son una solución única.

¿Debo hacerme un test de microbiota para saber cómo estoy?

Los tests comerciales de microbiota ofrecen información interesante pero todavía tienen limitaciones interpretativas: la diversidad microbiana por sí sola no determina la salud, y la relación entre compuestos detectados y resultados clínicos no siempre está establecida. Consultar con un especialista antes de basar decisiones médicas en estos tests es recomendable.

Consejos prácticos y sencillos para cuidar el eje intestino-cerebro

Termino con una lista clara y utilizable, pensada para ser incorporada gradualmente en la vida diaria:

- Aumenta progresivamente la ingesta de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales para mejorar la fibra dietaria.

- Incluye alimentos fermentados de forma regular si te sientan bien; observa y ajusta según tu tolerancia.

- Limita el consumo excesivo de azúcares refinados y ultraprocesados, que pueden favorecer desequilibrios microbianos.

- Practica actividad física al menos 150 minutos semanales de intensidad moderada; incluso caminatas regulares ayudan.

- Cuida el sueño: 7–9 horas por noche para la mayoría de adultos; el sueño insuficiente daña la regulación metabólica e inmune.

- Gestiona el estrés con técnicas que funcionen para ti: mindfulness, respiración, actividades creativas o terapia psicológica.

- Evita el uso innecesario de antibióticos y sigue las indicaciones médicas cuando sean prescritos.

Un consejo final práctico

Si quieres empezar por algo sencillo, prueba durante un mes a aumentar una porción extra diaria de fibra (una manzana, un puñado de lentejas o una rebanada de pan integral) y anota cambios en tu digestión, energía y humor. Pequeñas pruebas personales, registradas con honestidad, a menudo revelan qué estrategias te benefician realmente.

Conclusión

El concepto de intestino como “segundo cerebro” mezcla una base científica real —el sistema nervioso entérico, la comunicación vagal y la influencia de la microbiota— con una metáfora que puede llevar a excesos interpretativos; la evidencia actual confirma que hay un eje intestinal-cerebro con implicaciones en la salud física y mental, pero también muestra que las relaciones son complejas, multifactoriales y todavía en proceso de investigación; por ello, lo más sensato hoy es integrar cuidados prácticos (dieta rica en fibra, sueño, ejercicio, manejo del estrés y uso responsable de antibióticos) como parte de una estrategia global de bienestar, mantener expectativas realistas sobre suplementos y tratamientos experimentales, y recurrir a profesionales cuando existan problemas digestivos o de salud mental importantes, ya que la promesa del “segundo cerebro” es grande, pero su aplicación clínica generalizada requiere prudencia y más ciencia.

Читайте далее: